Philippe Apeloig: «Suggérer plutôt que montrer»

Le Journal des Arts nº430

by David Robert

Philippe Apeloig est designer graphique et typographe. Créateur reconnu pour ses affiches, ses polices de caractères, il crée des identités visuelles pour des expositions, éditions, spectacles. Graphiste au Musée d’Orsay dans les années 1980, il fut aussi directeur artistique du Louvre dans les années 2000. Au sein du studio partagé entre New York et Paris, où nous l’avons rencontré, il a conçu les logotypes de plusieurs musées, le dernier en date étant celui du Louvre Abou Dabi.

Pourquoi et comment crée-t-on le logo d’un musée ?

Le logo répond à un besoin d’existence, de reconnaissance, de repère visuel. On construit des équipements culturels pour que le public se les approprie, s’y instruise. Du point de vue de la technique du logotype, il ne se différencie pas des logos des marques. Il doit fonctionner comme un signe d’identification, immédiat, unique, reconnaissable. C’est dans sa vocation qu’il y a peut-être une part plus aventureuse, plus expérimentale. Le logo de musée est probablement moins associé aux lois du marketing commercial, moins orienté vers la publicité qu’un logo de grande consommation.

Trois logos de musée qui vous ont marqué ?

Tout d’abord, le logo créé par Willem Sandberg (directeur du Stedelijk Museum) pour le Musée d’Israël, à Jérusalem, dans les années 1960. Cette idée du papier déchiré crée l’émotion, tout de suite. La forme purement abstraite y fait entrer le modernisme. Les figures géométriques créent un langage. En écho, l’association des trois alphabets – hébreu, arabe et latin – lance un message fort d’universalité. Je pense également au logo du centre Pompidou par Jean Widmer, un pictogramme ; et celui du Victoria & Albert Museum (V&A), à Londres, réalisé par Alan Fletcher dans les années 1980 : un assemblage typographique, où la partie absente d’une lettre crée une interaction avec le reste. Il est compact, synthétique et d’une rare élégance.

Ces logos ont respectivement 30, 40 et 50 ans. Est-il défendu de moderniser, retoucher un logo ?

Un logo doit être pérenne, par définition. En théorie, retoucher le logo du Centre Pompidou ou du V&A serait absurde. Ce que le musée d’Israël a fait récemment avec le logo original [l’aspect papier déchiré a disparu, ndlr] n’est pas très heureux. La fragilité du dessin et du collage était unique. Ils ont gardé les formes du logo, mais l’ont rendu ordinaire. Quand j’étais directeur artistique du Louvre, il a été question que je retravaille le logo créé vingt ans plus tôt ; mais j’ai refusé.

Quel est votre rapport au cahier des charges ?

D’abord, un bon brief est celui qui montre la confiance donnée au designer. Les contraintes ne doivent pas être un carcan, mais le client doit exprimer, en peu de mots, des attentes profondes. Cet équilibre est difficile à trouver. Ensuite, tout commence par des esquisses, des tâtonnements. Toutes les idées ne sont pas bonnes, il faut savoir élaguer. Le succès d’un travail est toujours le résultat d’un sacrifice et d’un long travail. Raison pour laquelle on ne présente généralement qu’une seule proposition. Quand on tient l’idée, alors on travaille les paramètres du design à proprement parler : l’harmonie des proportions, le choix de la typo et les couleurs doivent lui donner de la tenue.

En 2004, le Petit Palais ne vous choisit pas, puis ressort des cartons votre proposition cinq ans plus tard. Pourquoi ?

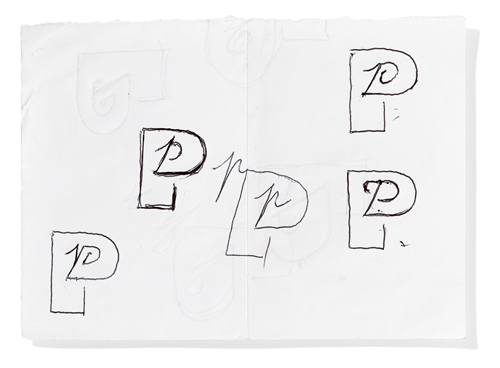

En 2009, à l’occasion de notre collaboration sur la rétrospective Yves Saint Laurent, le directeur du Petit Palais me surprend en évoquant notre collaboration manquée. Il me demande de retravailler mon ancienne proposition et d’y ajouter une charte graphique, ce qui fera l’objet d’un mécénat de compétence du studio. Le logo du Petit Palais est typographique, composé de deux fois la lettre « p » insérée l’une dans l’autre, réalisé d’un seul trait. Cette ligne évoque autant le plan du Petit Palais que le parcours muséographique du visiteur. Enfin, le style Art nouveau évoque le travail de ferronnerie présent dans les détails ornementaux du bâtiment.

Les Musées de France ont des bâtiments et des collections très différents. Sur quelle base avez- vous conçu leur logo ?

Le logo devait être un label. Je suis parti de l’idée du cadre. Encadrer quelque chose c’est le protéger, le mettre en valeur, en faire un objet précieux. L’idée s’est révélée limitative, excluant d’une part la sculpture, mais aussi tout contenu non artistique. Au fil de mes recherches, le cadre, renversé, en pointillé, est devenu un plan. La lettre « m », en bas-de-casse, est placée au centre comme quelque chose de modeste mais préservé, délicat, soigneusement conservé, mais accessible. C’est la définition même de la salle de musée, un espace ouvert, une invitation libre à la découverte et à la connaissance. Une fois le concept abouti, j’ai tracé une grille de construction pour renforcer l’équilibre et les proportions du logo. Les logos réussis sont comme un résumé de texte, un concentré d’idées. En étant illustratif, on court le risque d’être vite démodé. Il faut garder cette dimension conceptuelle, qui ne dit pas tout, mais est suffisamment forte pour être mémorisée. Dans un autre registre, prenons l’affiche inaugurale du Musée Picasso en 1985, réalisée par Roman Cieslewicz. On voit la main de l’artiste en grand, photographiée par Brassai et il n’y a aucune représentation d’œuvre, ni même le portrait de Picasso. Cette façon de suggérer plutôt que montrer, est une des dimensions les plus fortes du design, comme le vide maîtrisé dans l’architecture.

Le logo du Musée d’art et d’histoire du judaïsme (MAHJ) est-il un hommage au papier déchiré de Sandberg, à Jérusalem ?

Je ne crois pas. Ou inconsciemment, peut-être, dans l’idée d’un dessin fait main. Le cheminement qui a eu lieu en 1996 est intéressant. Comme c’est un musée d’art et d’histoire, non un musée religieux en soi, j’ai souhaité montrer deux symboles, qui racontent le judaïsme à travers sa dimension artistique et historique. Pour l’art, j’avais en mémoire le tableau de Chagall, conservé au Stedelijk Museum, Autoportrait aux sept doigts (1912). C’est la main de l’artiste juif, qui rappelle la menorah [le chandelier à sept branches, ndlr]. Or en hébreu la main se dit Yad, qui évoque indirectement la mémoire. Le Yad est aussi l’objet liturgique avec lequel on tient les pages de la Torah pour suivre les textes sacrés sans les toucher. Pour figurer l’histoire, j’ai pensé à une spirale dans l’étoile de David. La spirale fait écho aux cercles concentriques de la kabbale et aux rouleaux de la Torah. C’est aussi l’histoire, le temps qui se déroule. Le fait de l’insérer dans l’étoile de David revient à créer un contact entre le monde intérieur du judaïsme et l’extérieur. J’ai commencé à dessiner des mains à sept doigts essayant de révéler la dimension émotionnelle du sujet. J’ai eu des difficultés à trouver la bonne technique J’ai utilisé de la craie grasse, puis une plume trempée dans l’encre de Chine en très petite taille, pour révéler ensuite à l’agrandissement l’imperfection du dessin. Après des dizaines de pages d’esquisses, j’étais persuadé d’avoir trouvé une belle idée avec les deux objets côte à côte. Cette proposition de logo a été refusée, trop complexe sans doute, et l’étoile de David pouvait être l’objet de polémique et de mauvaises interprétations. Mais le jury avait repéré le dessin d’une menorah dans mes travaux préparatoires. J’ai créé alors une forme qui donne un côté artisanal, comme un tampon, un sceau, et qui permet aussi de le figurer allumé, donc plus vivant. Les contours irréguliers et l’apparence primitive de la menorah, et de la forme dans laquelle elle s’inscrit, renvoient à l’ancienneté du peuple juif. Le logo était trouvé. J’aurais préféré que ma première idée soit acceptée, mais celle-ci fonctionne bien également. Voilà un exemple de logo né d’un dialogue passionnant et inoubliable.

Philippe Apeloig: «Suggérer plutôt que montrer»

Le Journal des Arts nº430

Presse, Février 2015